Cerro Caquella (5857 m), en el Departamento de Potosí. Andes de Bolivia.

Foto archivo Bernard Francou

Bernard Francou, alpinista y climatólogo

Entrevistado por Sevi Bohórquez

Fotografía de Bernard Francou, Antonio Rodríguez, Tente Lagunilla y Andes Info

Viene de Parte I

Pregunta (P) Ciertas propuestas científicas generan escepticismo en nuestra sociedad de intereses contrapuestos. El llamado negacionismo antropogénico rechaza la relación causa-efecto (calentamiento global-pérdida de masa glaciar) sugerida por la comunidad científica que lo afirma. Todavía se cuestiona que la rápida pérdida de masa glaciar en la Tierra sea atribuible al efecto invernadero o que sea indicador fiable del calentamiento global de nuestro último siglo. A finales del siglo XX sólo se había medido el balance de masa5 en 250, el 0,15%, de todos los glaciares de nuestro planeta. Aunque este porcentaje medido parezca escaso, sus resultados en el ámbito glaciólogo indican una pérdida de masa glaciar generalizada. Las conclusiones de los trabajos del conjunto de disciplinas que estudian el cambio climático, ¿permiten confirmar que la principal causa del actual calentamiento global es la degradación ambiental, o el exceso de emisión de gases de efecto invernadero, que produce la actividad humana?

Respuesta (R) Las evidencias de que el recalentamiento actual —desde 1860, y más particularmente desde el fin de los años 1970— es asociado a las actividades humanas, y particularmente a las emisiones de CO2, CH4, N2O, etc. en la atmósfera, son tan claras que los que niegan esta evidencia pertenecen a dos categorías: 1) los que tienen ninguna cultura científica, ejemplo el actual presidente de los EEUU; 2) los que están pagados para tratar de demostrar lo contrario. Una ilustración de esta categoría: he encontrado, en un sitio climato-escéptico, un artículo mío que demostraba la estrecha relación entre la temperatura del mar del centro del Pacífico tropical (zona que denominamos Niño4) y el balance de masa de los glaciares del Ecuador con un desfase de tres meses. Pero los que citaban mi estudio decían que esto demostraba que el retroceso de los glaciares andinos tropicales sólo tenía causas regionales, y no globales; el recalentamiento al nivel del planeta. Una total desinformación, ¡hablamos hoy día de fake news!

Ascenso al Antizana (5704 m), en la Provincia de Napo. Andes de Ecuador.

Foto archivo Bernard Francou

P Si mi compilación de datos es correcta, el volumen glaciar del Chacaltaya boliviano disminuyó un 80% desde 1963 y otro 58% hasta 1983. En estos veinte años el volumen se redujo de 5,5 millones a 2,3 millones de metros cúbicos. Desde 1983 a 2003, cuando la temperatura media terráquea aumentó 0,5 grados centígrados, la pérdida del volumen llegó al 98%, quedó en 119.000 metros cúbicos. El deshielo más notable se había producido entre 1997 y 1998 con el fenómeno de El Niño, que elevó algo más de tres grados la temperatura. Según la NOAA, «el clima global durante 1997 se vio afectado por uno de los episodios cálidos del Pacífico más fuertes registrados». Desde 1991 a 2003 nevó poco sobre el Chacaltaya y el calor impedía la congelación de la nieve. El equipo científico que usted dirigía en esta montaña calculó la desaparición del glaciar en 2015. ¿Qué ocurrió para que el glaciar del Chacaltaya se extinguiera cinco años antes de lo previsto?

R Es exacto, lo demostramos para los glaciares andinos tropicales: no es directamente la elevación de temperatura del aire la que hace derretir el hielo a esta altura (más de 5000 m), es más la cantidad de energía recibida por la superficie que aumenta. La temperatura influye sobre la fase sólida/líquida de la precipitación. Cuando sube la temperatura, un manto de nieve permanente no se puede formar a baja altura (menos de 5400 m) sobre el glaciar durante el verano (temporada de precipitación); en consecuencia la radiación de onda corta —la principal fuente de energía a esta altura—, se refleja menos sobre la superficie y una parte importante de esta energía está absorbida por el hielo y sirve para alimentar la fusión.

Se habla de un efecto sobre el albedo, que es la capacidad de un cuerpo de reflejar la energía que proviene del Sol hacia la atmósfera. La nieve fresca refleja hasta 90% de esta energía entrante, el hielo sucio refleja menos 30%, lo que quiere decir que absorbe 70%.

Efecto sobre el albedo (imagen de arriba) en el antiguo frente común de los glaciares del Tullparaju (derecha) y del Chinchey. Cordillera Blanca. Foto Sevi Bohórquez, 1999.

Cuando se produce un fenómeno El Niño ocurre lo mismo: el calentamiento del océano aumenta la temperatura de la columna atmosférica sobre un espesor de varios kilómetros sobre los Andes, lo que puede provocar precipitaciones líquidas hasta los 5400 m. El glaciar de Chacaltaya ha sido particularmente sensible a esta evolución, ya que culminaba a 5400 m solamente y no tenía una zona de acumulación permanente, la cual se ubica en la Cordillera Real a más de 5300 m. Otro fenómeno se produce también cuando un glaciar se reduce de tamaño: la parte del calor que viene de los bordes rocosos aumenta (sobre todo por infrarrojo), y esta fuente de energía acelera su desaparición. ¡No habíamos tomado en cuenta esta aceleración!

P Además del peligro potencial por el creciente caudal de la laguna recién formada en la punta de la lengua glaciar situada encima de la Artesoncocha, ¿qué conviene destacar de las recientes investigaciones paleoclimatólogas o de otras prospecciones en el glaciar oriental del Artensonraju de la Cordillera Blanca peruana?

R Es evidente que cuando un glaciar retrocede, la probabilidad de que se formen lagunas nuevas y peligrosas es muy fuerte. Llega un tiempo en que una importante masa de hielo domina directamente la laguna y cualquier desprendimiento masivo puede provocar una ola gigante seguida por un desborde catastrófico. Este tipo de catástrofe ocurrió muchas veces, provocando víctimas y daños considerables en la historia. Uno se produjo cuando el glaciar del Artesonraju dominaba la laguna del mismo nombre, pero la laguna Parón, más abajo, resistió.

P¿Tiene asignado ya un nombre o un número esa nueva laguna originada bajo el frente glaciar oriental del Artesonraju?

R No sé si tiene nombre, pero probablemente tiene un número, como todas las lagunas inventariadas por el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistema de Montaña (INAIGEN) de Huaraz. Es un trabajo que se hace en Huaraz desde los años de 1960 en la Corporación Peruana del Santa.

Laguna reciente (óvalo rojo) en la lengua glaciar de la vertiente S del Artesonraju (6025 m) de la Cordillera Blanca. Departamento de Ancash. Andes de Perú.

Foto Tente Lagunilla, desde el Nevado Pisco, en julio de 2018

P¿Están suficientemente desarrollados los estudios glaciológicos en Perú?

R La creación reciente del INAIGEN por mi amigo Benjamin Morales Arnao puede dar un impulso importante a esos estudios en Perú, ya que hasta ahora este programa de glaciares y lagunas «sufría» por inestabilidad institucional. Además, había mucha ingeniería, pero poca investigación, solo mi amigo Alcides Ames hacía este tipo de investigación. Es importante también que esta nueva institución mantenga los lazos estrechos que tiene con otras instituciones extranjeras.

P¿En cuántos glaciares peruanos convendría instalar sistemas de medición para prever fenómenos destructivos?

R Con métodos basados sobre el sensor remoto —análisis de fotografías aéreas y satelitales—, existe la oportunidad de vigilar todas las lagunas de una cordillera. Cuando se presenta una situación arriesgada, se puede instalar un monitoreo localmente y eventualmente un sistema de alerta para caso de desborde. El Perú tiene capacidad técnica para hacerlo, es el único país andino que la tiene. Pero aun con un monitoreo permanente no se puede evitar situaciones extremas, del tipo del seísmo de mayo de 1970, que podrían provocar otras catástrofes. Hay que evitar construir en zonas sensibles, como Yungay por ejemplo.

P La extinción de los glaciares peruanos, publicó el diario La República, está prevista para 2111. Si esta predicción fuera correcta, ¿qué anomalías de origen antropogénico podrían acelerar esas desapariciones?

R¡No sé de donde vienen esas cifras! Este tipo de pronóstico, hay que hacerlo con cuidado. Para esto, se puede utilizar el respaldo de modelos, pero esos modelos necesitan muchos datos tal como perfil de lecho rocoso, espesor del hielo, velocidad del hielo, balance de masa, balance de energía, etc. que pocos glaciares de la zona tienen. Además, hay que conocer la evolución futura del clima. Se puede escoger varios escenarios económicos y calcular las emisiones de gas de efecto invernadero correspondientes al nivel global, y ver cómo reaccionará el clima al nivel regional y local. Es un trabajo que empezamos a hacer en los Alpes, donde tenemos glaciares monitoreados desde hace más de 50 años.

¡Seamos prudentes antes de avanzar fechas de desaparición! Pero es un hecho que todos los glaciares de la zona están en estado de desequilibrio con el clima actual, por consecuencia tienen que disminuir de tamaño para adaptarse. Es un hecho previsible: lo que queda de glaciares en las cordilleras andinas del trópico podría desaparecer casi totalmente antes este fin de siglo. Desde hace 60 años, los glaciares de la zona han perdido en promedio más o menos 50% de su volumen, muchos han desaparicido. Y esto con una temperatura atmosférica que aumentó un poco más de 1°C desde 1950 en los Andes.

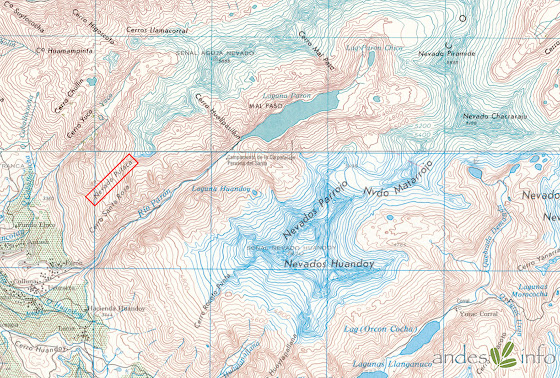

El óvalo rojo señala el antiguo frente glaciar, en junio de 1988, es el mismo lugar ocupado ahora por la reciente laguna de la vertiente S del Artesonraju.

Foto Sevi Bohórquez, desde el Huandoy Este

P Parece lógico pensar que la falta del agua que ahora proporcionan los glaciares tropicales produciría graves daños ambientales y sociales. Sin ánimo de enumerar aquí los efectos globales ni todas las consecuencias por la extinción del último glaciar peruano, ¿podría usted resumir un panorama o escenario imaginable del departamento de Ancash por semejante desglaciación?

R El agua es un problema sensible en los Andes centrales (Perú y Bolivia particularmente), ya que los glaciares regulan el caudal de los ríos. Los glaciares en retroceso dan más agua de lo que reciben por las precipitaciones. La variación del aporte de agua cuando un glaciar tiende a desaparecer tiene que ser analizada cuencas por cuencas. Cuando hay muchos glaciares y el retroceso es importante, los caudales aumentan al nivel de esas cuencas, pero ¿hasta cuándo va a ser el caso? Cuando los glaciares son residuales, como es el caso del Yanamarey, por ejemplo, se puede considerar que los aportes de agua dependen sobre todo de las precipitaciones y de la dinámica de los acuíferos de la cuenca; suelos, zonas húmedas. El caso es complejo, todo es cuestión de investigación, varios equipos nacionales e internacionales trabajan sobre este tema en Ancash, Cusco, Puno y Cordillera Central. Y también en Bolivia en el Altiplano norte. El aporte de los glaciares para una ciudad como La Paz-El Alto, es más o menos del 15% anual, pero puede subir a casi 30% en la temporada seca; trabajo de mi colega Álvaro Soruco en La Paz. Sin ese 30% de agua conviene construir represas para remplazar el almacenamiento de los glaciares.

P¿Se podría enlentecer o parar el retroceso de algunos de esos glaciares si los países más contaminantes redujeran desde este mismo año sus emisiones de gases hasta niveles aceptables?

R En Europa, entre el escenario «bajas emisiones» (+2°C previstos al nivel global este fin de siglo) o el escenario «altas emisiones» (+4°C o +5°C), no hay diferencias importantes de impacto sobre los glaciares hasta 2040/2050. Pero después de esta fecha, los glaciares, los que quedaran, disminuirían menos con el primer escenario; pero mucho más con el segundo. Recordemos que el segundo escenario corresponde a la extensión del nivel actual de las emisiones de hasta el fin del siglo. Lo que quiere decir que conservamos glaciares en los Alpes en el primer caso, y perdemos casi todos los glaciares el segundo caso. Hay que hacer este tipo de trabajo para los Andes. Pero existe una otra fuente de incertidumbre: ¡no sabemos exactamente lo que va ocurrir con las precipitaciones! Los modelos de clima no son muy claros al respecto. Según algunos modelos, podrían aumentar cerca del ecuador (Ecuador, Colombia), pero disminuir en dirección del trópico: altiplanos peruano y boliviano.

La laguna de Parón, con desagüe regulado por un túnel de dos kilómetros, recibe agua de los glaciares del Artesonraju, de la Pirámide de Garcilaso (izquierda) y del Chacraraju (derecha) entre otros nevados. Foto Sevi Bohórquez, 1998

P Con las previsiones actuales sobre la extinción de cada glaciar, ¿qué países andinos tropicales empiezan a adoptar medidas adecuadas a las consecuencias de futuras migraciones internas por carencia de agua?

R¡Salimos de mi campo de competencia con esta pregunta! Observamos desde décadas y décadas una concentración de la población peruana en el desierto costeño, ¡que es la parte del Perú que tiene menos agua! Esto demuestra que el manejo del agua proveniente de los Andes ha sido suficiente para alimentar este crecimiento demográfico de la costa, lo mismo si hay evidencias crecientes de escasez en varios sectores. Pero esto no garantiza que el aporte de agua será siempre suficiente si la fuente cordillerana disminuye. Es inevitable que el costo del agua aumente en el futuro en las metrópolis andinas y costeñas.

P Los gobiernos de las zonas con abundante reserva hídrica, ¿tienen ya planes de contingencia para asumir migraciones masivas?

R Las migraciones desde hace un siglo en los Andes han sido sobre todo desde zonas rurales hacia zonas urbanas. Más de 80% de la población es urbana en Bolivia. Muchas zonas urbanas podrían tener escasez de agua en el futuro, como Lima, Trujillo, Piura, Arequipa, La Paz, Cochabamba, Sucre, Cusco, Tacna, etc. Antes de imaginar migraciones internacionales, tal vez habría que planificar mejor el crecimiento de esas metrópolis, cuyo abastecimiento de agua en el futuro podría costar cada vez más dinero. Habrá que arbitrar también los posibles conflictos de uso del agua: potable de las ciudades, minería, riego, generación hidroeléctrica, caudales ecológicos, etc. Como es probable que el agua se encarezca, el buen manejo del agua es la meta que va a imponerse en las próximas décadas.

Véase Parte I

Agradecimientos

Antonio (Toño) Rodríguez Verdugo, Tente Lagunilla

Nota

5«El balance de masa refiere a la cantidad de hielo o de nieve ganada o perdida durante un periodo temporal, generalmente un año.» Klein, A. [Universidad de Texas A&M]. Los glaciares cambiantes de la tierra. AAJ 2000.

Condiciones glaciares de la cara SE del Artesonraju (6025 m) en 1988 (izquierda) y en 1995. Departamento de Ancash. Andes peruanos. Foto Sevi Bohórquez

En terreno cubierto por el glaciar del Huascarán en 1982, a mayor altura que el Mont Blanc (4810 m), crecían las plantas veinte años después. Andes de Perú.

Foto Sevi Bohórquez, 2008